在中科院宣布入局光刻等专项技术设备的研发后,网友们对光刻机有了更深层次的认识。不过由于其特殊性,再加上舆论的烘托,导致许多人误以为,只要我们实现了光刻机的国产化,就等于实现了“中国芯”。

光刻机能拯救中国半导体吗?

自从华为等其中被老美切断芯片代工来源之后,国内就掀起了半导体产业的国产化替代潮流。在我国自主造芯的过程中,攻克核心制造设备的垄断是必须要走的一步,尤其是被誉为工业之花的光刻机,含有约20%美国技术零件的荷兰巨头ASML在该领域几乎垄断着市场,在老美出口规则的管制下,我们无法从ASML那里买来能用于芯片制造的中高端光刻设备,只能自己动手。

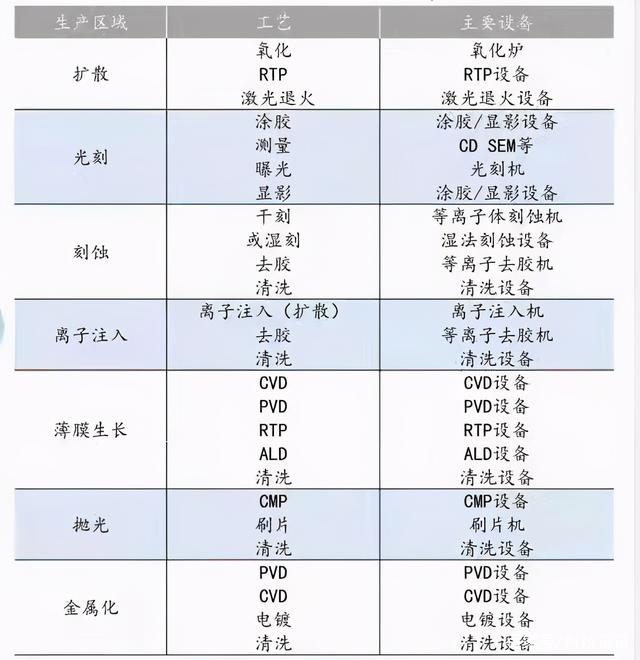

芯片制造是重资产行业,所涉及的设备超过百种,大体可分为七类,分别是扩散、光刻、蚀刻、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化,而这七大类又分别根据芯片制程工艺具体到了相应的专项设备。光刻机只不过是其中的一项而已。

以我国目前约16%的半导体产业自给率来看,我们需要打破的垄断技术设备至少还有七八十种。要知道“一代芯片、一代装备”是半导体行业的共识,也就是说,即便我们实现了光刻机的国产化,但如果其他设备跟不上,一样无法无法独自造芯,也就无法摆脱对老美的依赖。很显然,在实现国产半导体崛起这一层面上,只有光刻机突破还不够!

任正非:从“根”技术做起

那么拯救中国半导体的“良药”究竟是什么呢?其实在华为被断供之时,任正非就曾谈过国产半导体芯片产业该如何破局,他表示:我们落下了太多的功课,需要从“根”技术上开始“补”,而不是执着于产业中间的某项设备、某项技术,只有把“根技术”扎牢靠了,“中国芯”才能走得稳。

什么是“根”技术?我们熟知的芯片架构、设计、制造、封测全都不是,这里所说的“根”技术是指最最基础的工业软件,它是展开半导体芯片相关业务的第一步!

不管是ARM设计的V系列架构,或者是华为海思设计的麒麟芯片,所用到的基础工业设计软件都是美企的,也就是说,我们现在所理解的“国产半导体产品”都不是100%纯国产。

工业软件国产化道路上的“藩篱”

在基础工业软件领域,美企几乎垄断了全球市场,我们相当落后,甚至是空白的。之所以会出现这种情况,有多方面原因。

第一:技术先发性。率先起步的海外软件产品,在全球市场上有足够的认可度,且早已形成生态规模。就算我们立刻投入研发,也很难获得国外非美企业的青睐。换言之,没有技术先发性的我们,想要发展工业软件,需要有多倍的付出。

第二:市场。众所周知,任何行业、产品的繁荣与兴起,都需要有市场的支撑,而工业软件就像个“鸡肋”,市场小众,没有多大的发展前景,可却又离不开。海外产品拿来现用,显然已让我们习惯了待在“拿来主义”的温室之中。

第三:门槛。对于工业软件的研发,仅掌握专项技术还远远不够,需要的是多领域的知识结合,门槛比其他很多行业都要高,这无疑增加了该领域人才培养的难度。

第四:利润。市场小就算了,关键是“工业软件”产业的投资却不小、而且回本周期还特别长。因此那些本着“快速变现”商业逻辑的国内投资者,更倾向于开发游戏软件,“游戏软件”除了没有社会价值之外,其他的优势样样都有,比如“简单、市场大、利润高、回本快”等等。

然而,在老美五次三番打压华为的中企之时,我们到了不得不正面“工业软件”这个“根技术”问题的时候了。试想一下,没有“根”的中国半导体,即便能在高端科技领域取得很大的辉煌,可万一基础软件被断供了,那一切成果岂不是都要成为“泡影”?

工信部已作出规划

毫不夸张地说,“工业软件”很大程度上决定着我国半导体芯片产业未来的发展高度。庆幸的是,对于“工业软件”的国产替代化,工信部已经明确表态,并作出了规划布局,为了以后的“向上捅破天”,必须先做到现在的“向下扎到根”。

据媒体报道,近日,工业部给出了于2021年大力发展CAD、CAE、EDA等基础工业软件的指导意见,并推出了一系列的扶持政策,制定出了短期目标。相信有了国家的牵头,“工业软件”行业将会被推上“风口”,只要有人投资、有人做、有竞争,国产“工业软件”就能一步一个脚印、取得实质性的突破。

总结

“中国芯”的崛起之路或许会充满“荆棘”,但可以肯定的是,一定会实现,只不过是时间问题罢了,三年、五年或者十年。

“这条路”没有“弯道”,更没有“超车”的捷径,只有脚踏实地,付出足够的智慧与努力,才能彻底避免再被“卡到脖子”。